身体づくりとたんぱく質について

こんにちは。からだケアの堀井です。

今回は人の身体をつくり維持する、生命に欠かせない最重要栄養素のたんぱく質についてお話していきます。

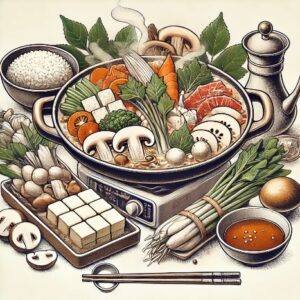

筋肉、内臓、皮膚、毛髪など、これら身体のパーツの大半はたんぱく質からできていますが、体を動かすエネルギー源となり人はたんぱく質なしでは生きられません。

筋肉、内臓、皮膚、毛髪など、これら身体のパーツの大半はたんぱく質からできていますが、体を動かすエネルギー源となり人はたんぱく質なしでは生きられません。

筋肉をつけるならたんぱく質。では筋肉をつけたくないからたんぱく質はいらない?

答えはNOです。

体内は常に生まれ変わっており体を維持するには原料となるたんぱく質の補給は欠かせません。

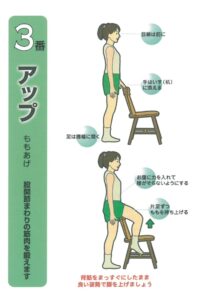

一日に消費するエネルギーの約60%は基礎代謝でそのうちの20%を担っているのが筋肉です。筋肉が多くなれば基礎代謝もアップ、つまりたんぱく質をたくさん摂れば痩せやすい体になります。

たんぱく質はダイエットに適しており理由は三つあります。

(1) 熱となって消費される割合が高い

(2) 脂肪に変換されにくい

(3) 必要なたんぱく質を優先的に食べれば自然的に摂取カロリーを抑えられる。

お腹や二の腕、下半身の緩んだ筋肉が引き締まれば痩せて見えるようになり、ふくらはぎの筋肉アップは冷えや浮腫の改善に繋がり体重にはあらわれない変化があります。

食べる量を減らすダイエットは太りやすくなる為、PFCバランス(三大栄養素の摂取比率)の食事が必要となります。

食べる量を減らすダイエットは太りやすくなる為、PFCバランス(三大栄養素の摂取比率)の食事が必要となります。

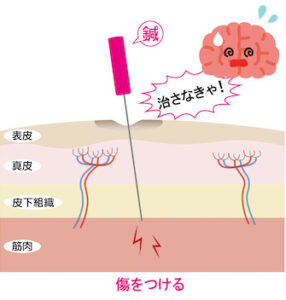

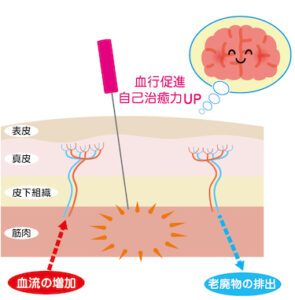

筋肉を大きくしたい方はトレーニング→栄養補給→休養で、壊れた筋繊維を前よりも強くなるようにするモード(超回復)にする事が大切です。

たんぱく質不足は慢性疲労、腰痛、冷え性、むくみ、貧血の原因になり身体機能を低下させるだけでなく低栄養が招くサルコペニアの原因になりますし、若い人にもサルコペニアが増えているようなので注意が必要です。

適度に運動する事で健康効果があるマイオカインが分泌され筋肉、臓器、骨、メンタルなど良い影響をもたらしてくれます。運動、食事、休息を適度にしっかり取り健康でいられる身体作りを心がけていきましょう。