気圧と自立神経、体調の関係について

こんにちは!からだケアの小原です。

厳しい残暑が続き、皆様参ってはいませんか?

体調は崩されていませんか?

天気予報を聞いて「低気圧が…」や「高気圧が…」など耳にしたことがあるかと思います。

今回は気圧と自律神経、人の体調に関してお話をさせていただきます。

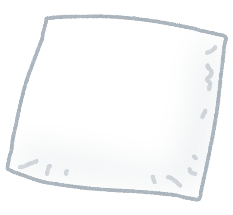

気圧とは「空気の圧力」の事を言います。

人の身体は常に気圧の影響を受けています。普通で考えると、身体が常に圧力がかかると、人間の身体は潰されてしまします。

しかし潰れないのはなぜか?

人間の身体も体内からの圧を高める働きがあり、外と内部で圧力が拮抗し、大きく体調が変化しないように整えています。

それでも気圧の影響で体調が崩れてしまう方がいますが、それには「自律神経」というものが関わっています。

自律神経はアクセル(交感神経)とブレーキ(副交感神経)の役割の2種類あり、身体は

大気の状態によってその都度調整をしているのですが、気圧の変化を感じ取っている所が、耳の中にある「内耳」と言う器官が気圧センサーの役割をしています。

今の時期ですと、台風が頻繁に日本へ向かってきています。

台風は低気圧の塊です。

先程も上げましたが、気圧を感じるセンサーは「内耳」です。

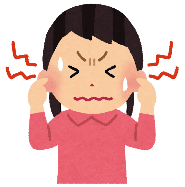

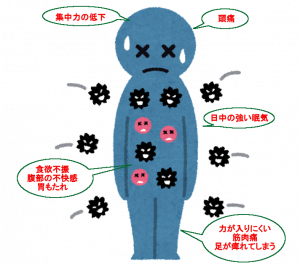

大きな低気圧が来ると、内耳のセンサーが過敏に反応し、自律神経を大きく乱します。

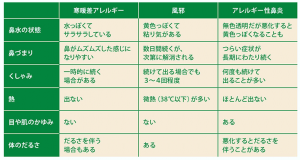

乱した結果として、

頭痛、首、肩が凝りやすい、めまいが出やすい、耳鳴り、食欲不振、集中力の低下、下痢等様々な症状が出現します。

お身体の不調が天気による影響と分かっても、天候をコントロールする事は私達に無理ですので、少しでも対処方法を知って頂けたらと思います。

体調不良時の対処法として

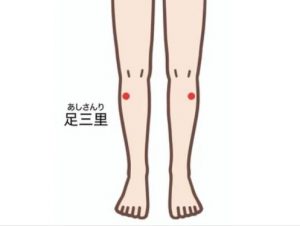

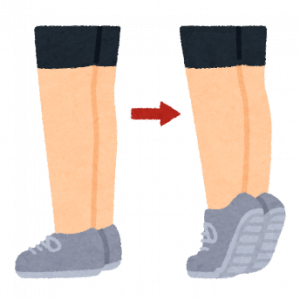

耳マッサージ

👉親指と人差し指で両耳を軽くつまみ、上下、横に少し引っ張る

👉耳を軽く引っ張りつつ、後ろに5回ほどゆっくり回す

👉耳全体を手のひらで包み、ゆっくり円を描くように5回ほど回す。

こちらの効果としては、耳の血流を促し、内耳の不調を改善する働きがあります。

規則正しい生活を送る

🌞朝起きたら日の光を浴びる

・朝日を浴びる事で、身体の中で自律神経を整える「セロトニン」が分泌されます。

・日光を浴びると体内時計がリセットされ、自律神経が安定し易くなります。

🍽バランスの取れた食事を心がける

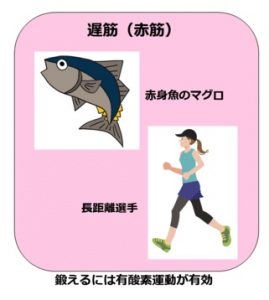

・ビタミンB6:カツオ、マグロ、サケ、にんにく、豚ひれ、バナナ、玄米ご飯

・マグネシウム:ひじき、ほうれん草、あおさ、ごま、きなこ、乾燥きくらげ

・亜鉛:カキ、レバー、牛肩ロース、納豆、カシューナッツ

等を意識して食べていただくと良いです。

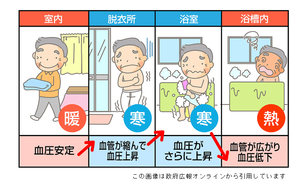

🛀毎日湯船につかる

38℃~40℃程度のお湯につかり、心身共にリラックスさせましょう。

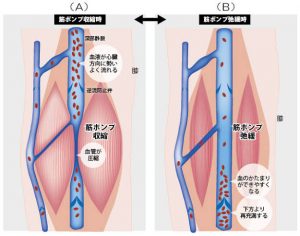

心臓から出た血液は約30秒から1分で心臓に戻ります。

体内を温かい血液が巡る事で内臓も元気になり、体調改善に繋がります。

時間的には20分~30分程入浴できると良いです。

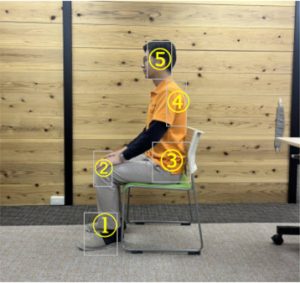

💺首が硬くならないように、姿勢を意識する

パソコンやスマホを見すぎてしまうと首の緊張が強くなり、血流障害、内耳の循環も悪くなりやすくなります。スマホ、パソコンを見ない時間を作る事も重要です。

最後に、天候をコントロールする事は人類には無理です。しかし、自身の体調を整える方法は少しの生活環境の変化で整える事が出来ます。

天候が安定しない時期ではありますが、皆様少しでもリラックスして行ってみてはいかがでしょうか?

は

は